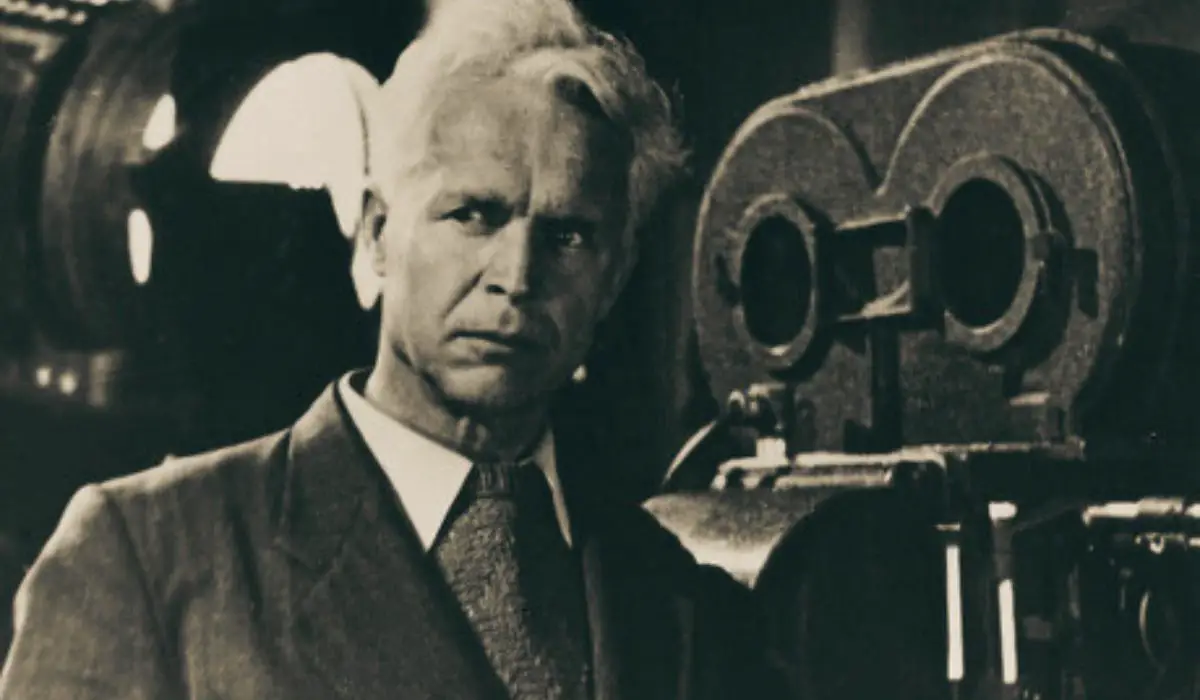

उस चेहरे को देखो, गहरी नज़रें जिनमें एक अजीब सा दर्द समाया है, मगर उसके ऊपर सवार एक अटूट इंसाफ पसंदी, जबड़े की रेखाएँ सख़्त, मगर होंठों पर मौजूद एक सहज मुस्कान जो भरोसा दिलाती है, ये थे ग्रेगोरी पेक। सिर्फ़ एक अभिनेता नहीं, बल्कि हॉलीवुड की चकाचौंध में खड़ा एक ऐसा आदमी जिसकी ज़िंदगी खुद एक स्क्रिप्ट थी – संघर्ष, हार, फिर एक ऐसी जीत की जिसने उसे महज़ स्टार से कहीं बड़ा बना दिया। उसकी कहानी सिर्फ़ फिल्मी सफलता नहीं, बल्कि खुद से और हालात से लड़कर खुद को साबित करने की एक मिसाल है।

शुरुआत: अकेलेपन की जंग और हौसले के पंख

एल्ड्रेड ग्रेगोरी पेक का जन्म 1916 में कैलिफोर्निया में हुआ, मगर उसका बचपन बिखरा हुआ था। माता-पिता का तलाक… उस छोटे से दिल पर पहला गहरा घाव। दादी के पास पला-बढ़ा, फिर क्या था? बचपन में ही डिवोर्स के दर्द को चखा, फिर आया एक और झटका – डिप्थीरिया। बीमारी तो ठीक हो गई, मगर छोड़ गई एक लंगड़ापन। सोचो उस नन्हे बच्चे को, जो दौड़ने में, खेलने में दोस्तों से पीछे रह जाता हो। अकेलापन उसका पहला साथी बना। मगर यहीं शुरू हुई उसकी पहली जंग – खुद के शरीर से, खुद के अकेलेपन से। किताबें बनीं उसकी दुनिया। शेक्सपियर के डायलॉग उसकी ज़ुबान पर चढ़ने लगे। अकेलेपन ने ही उसमें एक गहराई भर दी, एक ऐसी संवेदनशीलता जो बाद में उसके हर किरदार में झलकती थी।

सपनों की राह: असफलताएँ और वो पहला मौका

मेडिकल की पढ़ाई शुरू की, मगर दिल तो कहीं और था। अभिनय की खुमारी चढ़ी तो उतरी नहीं, न्यूयॉर्क का सफर शुरू हुआ, वो दिन याद करो जब वह भूखे पेट ऑडिशन देता फिरता था। रिजेक्शन के ढेर सारे चिट्ठे… हर एक ने उसके हौसले पर वार किया, कई बार तो खर्चा चलाने के लिए म्यूजियम गाइड तक बना, मगर हार मानी? बिलकुल नहीं। उसका लंगड़ापन? उसने उसे ही अपनी ताकत बना लिया, स्टेज पर उसकी मजबूत मुद्रा, गंभीर आवाज़, और वो प्रेजेंस – ये सब उसी अंदर की लड़ाई से निखरे। फिर आया 1944, फिल्म ‘डेज ऑफ ग्लोरी’, पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक दी, चेहरा तो नया था, मगर अंदाज़ पुरानी दुनिया का था – गरिमापूर्ण, विश्वसनीय, लोगों ने नोटिस किया।

स्टारडम की चढ़ाई और अंदर की लड़ाई: सच्चाई बनाम छवि

फिर तो फिल्में आईं, ‘द कीज़ ऑफ़ द किंगडम’, ‘जेंटलमैन्स एग्रीमेंट’ – हिट फिल्में। पेक बन गए स्टार। मगर ये स्टारडम उसके लिए आसान नहीं था। हॉलीवुड तब चमक-धमक और नकली मुस्कानों की दुनिया थी, शांत, गंभीर, ज़्यादा बोलने वाले नहीं, वो ‘माचो’ हीरो नहीं बनना चाहते थे। उनकी जंग थी खुद को उन किरदारों तक सीमित न रखने की जो सिर्फ़ अच्छे दिखने के लिए थे, वो चाहते थे गहराई वाले रोल, जटिल किरदार, ‘मोबी डिक’ में कप्तान एहब जैसी भूमिकाएँ उन्होंने चुनीं, जो सफल तो हुईं मगर उनकी ‘हीरो’ इमेज से थोड़ी अलग थीं, ये थी उनकी दूसरी जंग – व्यवस्था से, अपनी ही छवि से, ये साबित करने के लिए कि वो सिर्फ़ एक सुंदर चेहरा नहीं हैं।

वो चरम जीत: अटिकस फिंच और अमरता का ताज

और फिर आया 1962, ‘टू किल अ मॉकिंगबर्ड’, हार्पर ली के उपन्यास पर बनी इस फिल्म में उन्हें मिला वो रोल जिसने उन्हें सिर्फ़ स्टार नहीं, एक प्रतीक बना दिया – अटिकस फिंच, एक वकील जो नस्लीय भेदभाव के खिलाफ़, एक अंधे समाज में इंसाफ़ की मशाल लेकर खड़ा होता है। ये सिर्फ़ एक किरदार नहीं था; लगता था जैसे पेक के अपने सिद्धांत, उनकी नैतिकता, उनका साहस स्क्रीन पर उतर आया हो, उस किरदार को जीने के लिए पेक को अपने अंदर के उसी दर्द को छूना पड़ा होगा – बचपन का अकेलापन, अन्याय से नफ़रत, कमज़ोर का साथ देने का जज़्बा। उनकी आवाज़ में जब वो कोर्टरूम में बोलते हैं, “स्टैंड अप, योर फादर इज पासिंग,” तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये उनकी जीवन भर की लड़ाई की चरम जीत थी, उन्हें मिला ऑस्कर। मगर उससे कहीं बड़ा मिला लोगों के दिलों में अमर स्थान, अटिकस फिंच आज भी नैतिक साहस की मिसाल है, और उसका चेहरा है ग्रेगोरी पेक।

स्क्रीन के बाहर: इंसानियत की जीत

पेक की जंग सिर्फ़ स्क्रीन तक सीमित नहीं थी, असल ज़िंदगी में भी वो अपने सिद्धांतों के लिए लड़े, वो खुले तौर पर नागरिक अधिकार आंदोलन के समर्थक थे। मैकार्थी युग के दौरान जब हॉलीवुड में ‘रेड स्केयर’ का डर था, तब उन्होंने निर्दोष लोगों पर लगे ‘कम्युनिस्ट’ के झूठे आरोपों का विरोध किया, उनकी निजी ज़िंदगी भी हॉलीवुड के चकाचौंध के उलट थी। दूसरी पत्नी वेरोनिक के साथ उनका लंबा और स्थिर विवाह (45 साल!) उस इंडस्ट्री में एक मिसाल था, परिवार उनके लिए सबसे ऊपर था, ये भी एक तरह की जीत थी – फेम के नशे, अफवाहों, और अस्थिरता से भरी दुनिया में संतुलन और मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की।

विरासत: सिर्फ़ एक्टिंग नहीं, एक मिसाल

ग्रेगोरी पेक सिर्फ़ हॉलीवुड का एक सितारा नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जिसने अपनी कमज़ोरियों (शारीरिक और भावनात्मक दोनों) को अपनी ताकत बनाया। उसने असफलता का स्वाद चखा, मगर हार नहीं मानी, उसने स्टारडम की चकाचौंध में खुद को नहीं खोया, उसने ऐसे किरदार चुने जो सिर्फ़ मनोरंजन नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर करते थे, अटिकस फिंच तो उनकी आत्मा का ही प्रतिबिंब था।

उनकी जीत सिर्फ़ बॉक्स ऑफिस के नंबरों में नहीं थी, उनकी जीत थी उस लंगड़े बच्चे के अंदर के हौसले में, जिसने कभी हार न मानी, उनकी जीत थी उस युवक के जिद में, जिसने रिजेक्शन के ढेरों पत्रों के बावजूद सपना नहीं छोड़ा। उनकी जीत थी उस स्टार की नैतिक साहस में, जिसने चुप रहकर आराम से रहने की बजाय सच के लिए आवाज़ उठाई। उनकी जीत थी उस पति और पिता की वफादारी में, जिसने हॉलीवुड की चकाचौंध में भी परिवार को सबसे ऊपर रखा।

ग्रेगोरी पेक चले गए (2003), मगर वो कहीं नहीं गए। हर बार जब कोई ‘टू किल अ मॉकिंगबर्ड’ देखता है, वो फिर जी उठते हैं। हर बार जब न्याय, साहस और इंसानी गरिमा की बात होती है, अटिकस फिंच… यानी ग्रेगोरी पेक की याद ताज़ा हो जाती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि असली जीत सिर्फ़ पुरस्कारों या फेम में नहीं होती। असली जीत होती है खुद से लड़कर खुद को बेहतर बनाने में, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने में, और एक ऐसी विरासत छोड़ जाने में जो सिर्फ़ फिल्मी रीलों में नहीं, बल्कि इंसानों के दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। वो सचमुच हॉलीवुड का एक ऐसा शहसवार था, जो ज़िंदगी की जंग भी लड़ा और जीता, और स्क्रीन पर भी अमर हो गया। गिरते हैं शहसवार ही मैदान-ए-जंग में, वो तो कभी गिरा ही नहीं।